新精神活性物质(new psychoactive substance,NPS)又称为“策划药”和“实验室药品”,是不法分子为了逃避打击而对管制毒品进行化学结构修饰得到的毒品类似物,具有类似管制毒品的麻醉、兴奋或致幻作用。继传统毒品、合成毒品之后,NPS是全球流行的第三代毒品。联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime,UNODC)根据化学结构特征将NPS分为9大类[1]:(1)合成大麻素类;(2)合成卡西酮类;(3)苯乙胺类;(4)色胺类;(5)氨基茚满类;(6)哌嗪类;(7)氯胺酮及苯环利啶类;(8)植物类;(9)其他类,指无法归入上述各类物质但同样具有滥用潜力的NPS。

本中心实验室于2022年9月—10月相继收到不同省份办案单位送检的5份未知检材,使用传统的高效液相色谱-质谱(high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HPLC-MS)和GC-MS等方法均无法对其进行准确鉴定,初步考虑均为未列管的NPS。为了查明此类物质的有效成分,本实验室拟运用GC-MS、红外吸收光谱、核磁共振波谱等多种技术进行鉴定。

1 材料与方法

1.1 样本

检材1和检材2来自某市禁毒大队,检材3和检材4来自某市公安局,检材5来自某县公安局,均为公安机关在缉毒工作中缴获。

1.2 主要仪器与试剂

Cary 630 FTIR光谱仪、7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪(美国Agilent公司),Ascend 600 MHz核磁共振波谱仪、Avance Ⅱ 400 MHz核磁共振波谱仪(美国Bruker公司),MS205DU/A分析天平(瑞士Mettler Toledo公司),ZF-2型三用紫外分析仪(上海市安亭电子仪器厂)。

氘代氯仿、氘代甲醇(99.9%,均含有0.03%四甲基硅烷;美国剑桥同位素实验室),甲醇、正己烷(色谱纯,德国Merck公司),乙酸乙酯(色谱纯,天津市科密欧化学试剂有限公司),二氯甲烷(色谱纯,美国TEDIA公司),硝酸银(分析纯,西陇科学股份有限公司),水为超纯水。

1.3 仪器条件

1.3.1 GC-MS条件

进样口温度为280 ℃,不分流;进样量为1.0 μL;柱流量为1.0 mL/min,恒流。柱温:初始温度35 ℃,保持3 min,以15 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min。离子源为电子轰击(electron impact,EI)离子源,离子源温度为230 ℃,电离能量为70 eV。接口温度为280 ℃,四极杆温度为150 ℃。质量扫描范围为m/z 50~500。溶剂延迟3 min。数据采集方式为全扫描模式。

1.3.2 盐型测试方法条件

取少量检材分别使用甲醇配制成稀溶液,滴入硝酸银的饱和甲醇溶液,并使用365 nm波长紫外光照射。

1.3.3 核磁共振波谱分析条件

对检材分别进行核磁共振氢谱(1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy,1H-NMR;600 MHz或400 MHz)、核磁共振碳谱(13C-nuclear magnetic resonance spectroscopy,13C-NMR;150 MHz或100 MHz)和核磁共振氟谱(19F-nuclear magnetic resonance spectroscopy,19F-NMR;375 MHz)分析。1H的化学位移参考氘代溶剂中含有的四甲基硅烷内标设置为δ=0.00。氘代氯仿为溶剂时,13C的化学位移参考氘代氯仿的峰设置为δ=77.16;氘代甲醇为溶剂时,13C的化学位移参考氘代甲醇的峰设置为δ=49.00。

1.3.4 红外吸收光谱分析条件

检材的载样方式为衰减全反射法,将检材直接置于仪器检材台的全反射晶体表面,压紧载样平台进行测定。采集范围为4 000~650 cm-1,波长分辨率为4 cm-1,采样32次。

1.4 检材处理

取少量检材,以甲醇为溶剂配制成质量浓度约100 ng/mL的溶液,供气相色谱-质谱分析。根据游离碱与盐的不同溶解性质,另取30 mg检材溶解于500 μL的氘代氯仿或氘代甲醇中,供核磁共振波谱分析。

2 结 果

2.1 外观性状

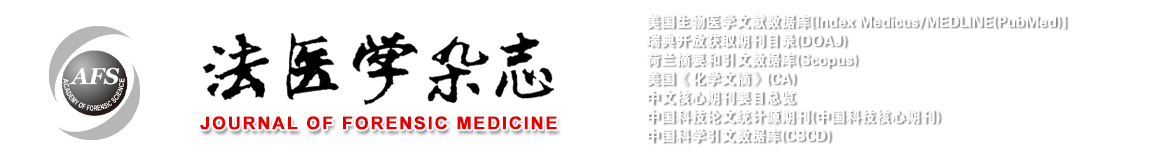

将检材分别置于可见光及365 nm波长紫外光下观察外观性状(图1)。检材1与检材5均为无色透明味精状小颗粒晶体,在紫外光下可见由两种荧光特征的颗粒晶体组成,一种为无荧光反应的晶体,另一种为呈强蓝绿色荧光的晶体。检材2为无色透明冰糖状晶体,在紫外光下呈暗绿色荧光。检材3为白色粉末,在紫外光下呈暗绿色荧光。检材4为白色块状固体,在紫外光下呈强蓝紫色荧光。

图1

图1

检材1~5在可见光和紫外光下的外观性状

Fig. 1

Appearance of sample 1-5 underthe visible light and ultraviolet light

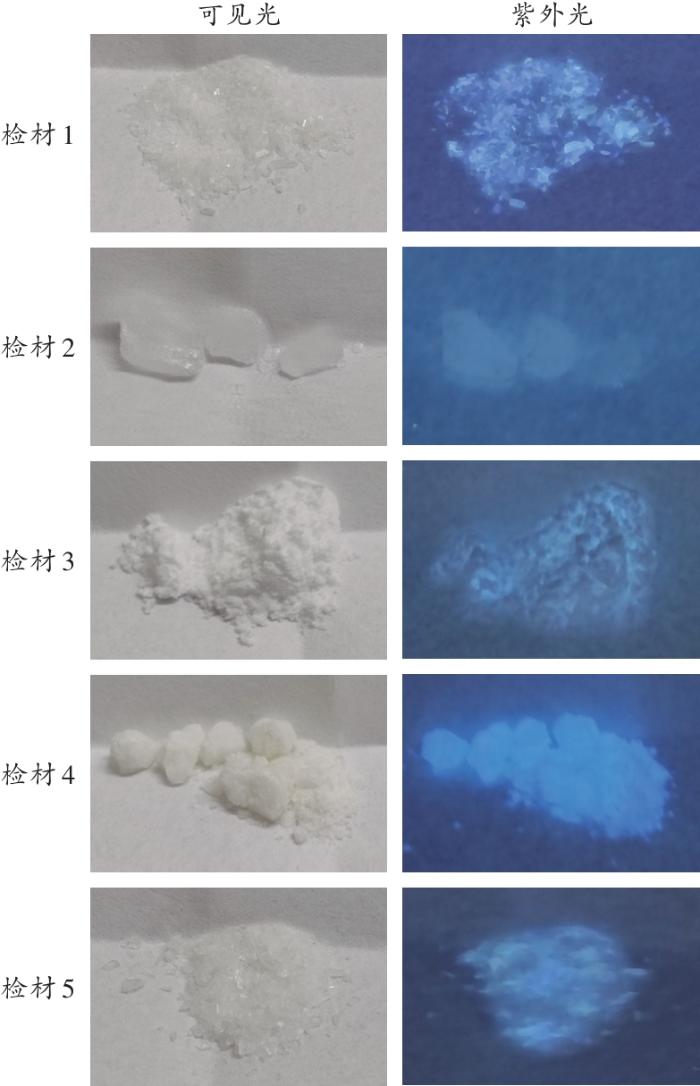

由于具有芳香环及多共轭结构的有机物在365 nm波长的紫外光下往往有特殊荧光反应,可以通过其荧光特征进行初步判断与鉴别,故在紫外光下对检材1及检材5进行人工筛分,均得到无荧光反应的晶体A及呈强蓝绿色荧光的晶体B(图2)。

图2

图2

晶体A和晶体B在紫外光下的外观性状

A:晶体A;B:晶体B。

Fig. 2

Appearance of crystal A and B under the ultraviolet light

2.2 GC-MS分析

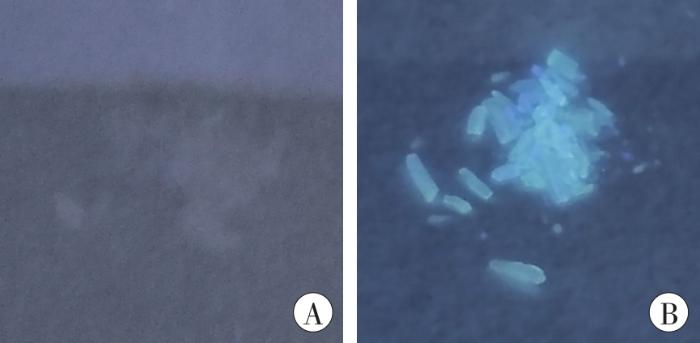

使用气相色谱-质谱联用仪进行初筛,结合2.1节检材的外观性状特征,初步判断检材1及检材5成分一致,均由化合物A、B组成,检材2与检材3含有相同的化合物C,检材4含有化合物D。化合物A、B、C、D的GC-MS谱图见图3。

图3

图3

化合物A、B、C、D的GC-MS谱图

A:化合物A;B:化合物B;C:化合物C;D:化合物D。

Fig. 3

GC-MS spectra of compound A, B, C and D

将获得的谱图与美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)2017版谱库进行比对与检索,均未能匹配谱库中化合物。

化合物A中最大质量数的分子离子峰m/z为189,特征碎片离子的m/z为91和146,初步推断含有苄基结构。

化合物B中最大质量数的分子离子峰m/z为217,特征碎片离子的m/z为91、132、146、160和189等,结合环己酮的α断裂开环的特征,初步推断含有环己酮及苄基结构。

化合物D中最大质量数的分子离子峰m/z为249,特征碎片离子的m/z为100、121和149等,结合NIST 2017版谱库中匹配的类似化合物的结构,初步判断含有苯并二氧戊环-醛(胡椒醛)或其同分异构体结构。

2.3 盐型测试

将2.2节GC-MS法初筛的4种化合物分别使用甲醇配制成稀溶液,并滴入硝酸银的饱和甲醇溶液,均出现白色浑浊沉淀,使用365 nm波长紫外光照射,白色沉淀迅速变黑。证明以上物质均含有氯化氢成分,为盐酸盐结构。

2.4 核磁共振波谱分析与结构解析

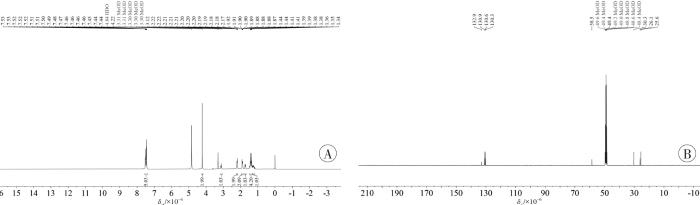

2.4.1 化合物A的核磁共振波谱与结构解析

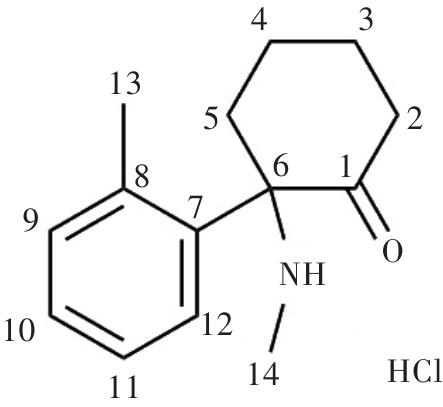

化合物A的氢谱(图4A)中共计18个H。其中高化学位移区7.57×10-6~7.39×10-6有1个多重峰,包含5个H,判断为单取代的苯,4.22×10-6处有1个单峰,包含2个H,结合GC-MS法初筛结果,此单峰为苄基的2个H;低化学位移区共有11个H,形成多个较为复杂的多重峰。

图4

化合物A的碳谱(图4B)中共计9种C。其中高化学位移区132.9×10-6、130.9×10-6、130.6×10-6、130.3×10-6共有4种C,与氢谱中单取代苯的判断一致;低化学位移区30.3×10-6、26.1×10-6、25.6×10-6共有3种C,结合氢谱低化学位移区11个H的情况,可以判断为单取代的环己烷结构,由此也可以解释氢谱中由于环己烷构象中直立键与平伏键的差异,环上亚甲基的H发生裂分,产生较为复杂的多重峰情形。结合GC-MS法初筛结果,此化合物含有1个苄基C和1个N,碳谱剩余的58.5×10-6、49.4×10-6分别归属为与N相连的环己烷的C及苄基C。

图5

表1 化合物A的1H-NMR和13C-NMR测定结果

Tab. 1

| 位置 | δC/×10-6 | δH/×10-6 | 质子数 | 峰型 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 58.5 | 3.12(J=11.3、3.9 Hz) | 1 | 三重三重峰 |

| 2 | 30.3 | 2.25~2.16 | 2 | 多重峰 |

| 3 | 25.6 | 1.50~1.30 | 2 | 多重峰 |

| 4 | 26.1 | 1.78~1.67,1.33~1.13 | 2 | 多重峰 |

| 5 | 25.6 | 1.50~1.30 | 2 | 多重峰 |

| 6 | 30.3 | 1.97~1.84 | 2 | 多重峰 |

| 7 | 49.4 | 4.22 | 2 | 单峰 |

| 8 | 132.9 | / | / | / |

| 9 | 130.3 | 7.57~7.39 | 1 | 多重峰 |

| 10 | 130.9 | 7.57~7.39 | 1 | 多重峰 |

| 11 | 130.6 | 7.57~7.39 | 1 | 多重峰 |

| 12 | 130.9 | 7.57~7.39 | 1 | 多重峰 |

| 13 | 130.3 | 7.57~7.39 | 1 | 多重峰 |

图6

图6

化合物A游离碱的核磁共振谱图

A:氢谱;B:碳谱。

Fig. 6

NMR spectra of the free base of compound A

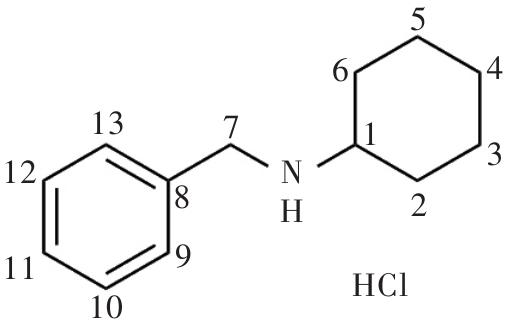

2.4.2 化合物B的核磁共振波谱与结构解析

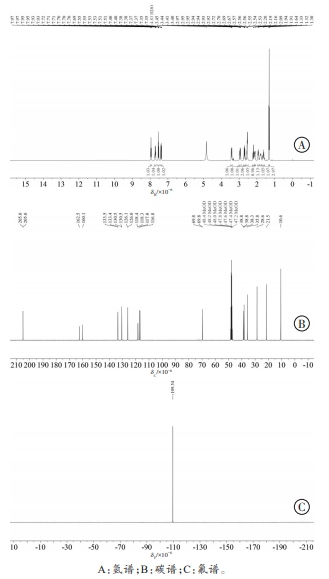

化合物B的氢谱(图7A)中共计18个H。其中高化学位移区7.79×10-6~7.34×10-6共有3个多重峰,分别含有1、2、1个H,结合峰的裂分情况及耦合常数,可以判断为邻位双取代的苯;低化学位移区2.33×10-6和2.24×10-6分别有1个由3个H形成的单峰,均可判断为甲基,剩余的8个H在低化学位移区形成多个较为复杂的多重峰。

图7

化合物B的碳谱(图7B)中共计14种C。其中高化学位移区210.7×10-6可以判断为醛或酮的羰基,在139.5×10-6、135.2×10-6、132.1×10-6、131.2×10-6、129.0×10-6、128.5×10-6共有6种C,与氢谱中双取代苯的判断一致;低化学位移区40.8×10-6、36.6×10-6、30.7×10-6、27.5×10-6、22.8×10-6、21.4×10-6共有6种C,结合氢谱低化学位移区的2个甲基和剩余的8个H以及碳谱高化学位移区210.7×10-6羰基C的分布情况,可以判断为邻位取代的环己酮结构,与GC-MS法的初筛结果一致,由此也可以解释氢谱中由于环己烷构象中直立键与平伏键的差异,环上亚甲基的H发生裂分,产生较为复杂的多重峰情形。结合GC-MS法初筛结果,此化合物含有1个N,故碳谱中的74.3×10-6归属为与N相连的环己酮的C。

图8

表2 化合物B的1H-NMR和13C-NMR测定结果

Tab. 2

| 位置 | δC/×10-6 | δH/×10-6 | 质子数 | 峰型 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 210.7 | / | / | / |

| 2 | 36.6 | 2.61~2.44 | 2 | 多重峰 |

| 3 | 27.5 | 1.99~1.72 | 2 | 多重峰 |

| 4 | 22.8 | 1.99~1.72 | 2 | 多重峰 |

| 5 | 30.7 | 3.42,2.19~2.08 | 2 | 多重峰 |

| 6 | 74.3 | / | / | / |

| 7 | 139.5 | / | / | / |

| 8 | 129.0 | / | / | / |

| 9 | 132.1 | 7.79~7.70 | 1 | 多重峰 |

| 10 | 131.2 | 7.42~7.34 | 1 | 多重峰 |

| 11 | 128.5 | 7.53~7.43 | 1 | 多重峰 |

| 12 | 135.2 | 7.53~7.43 | 1 | 多重峰 |

| 13 | 21.4 | 2.24 | 3 | 单峰 |

| 14 | 40.8 | 2.33 | 3 | 单峰 |

查阅并对比Gilgamesh Pharmaceuticals(美国吉尔伽美什制药公司)专利[7]中的核磁表征数据,本研究测定值与文献值一致,进一步证实了化合物B的结构。

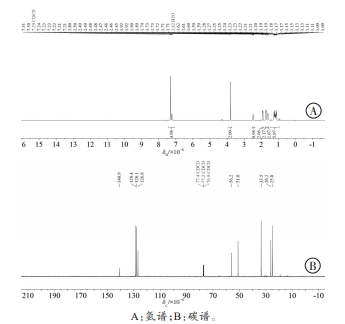

2.4.3 化合物C的核磁共振波谱与结构解析

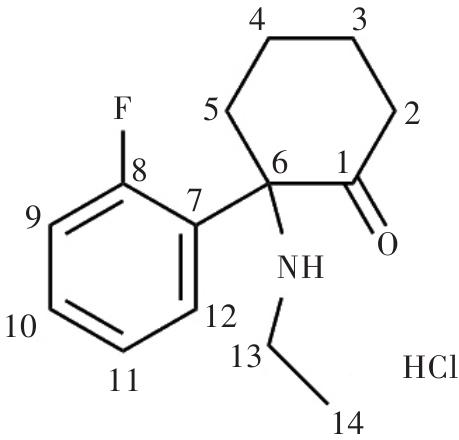

化合物C的氢谱(图9A)中共计17个H。其中高化学位移区7.99×10-6~7.33×10-6共有4个多重峰,每个峰均有1个H,结合峰的裂分情况及耦合常数,可以判断为邻位双取代的苯;低化学位移区1.36×10-6~1.28×10-6有1个三重峰,包含3个H,可以判断为与亚甲基相连的甲基,剩余的10个H在低化学位移区形成多个较为复杂的多重峰。

图9

化合物C的碳谱(图9B)中共计14种C。其中高化学位移区205.0×10-6可以判断为醛或酮的羰基,在161.3×10-6、133.5×10-6、130.5×10-6、126.0×10-6、118.4×10-6、116.9×10-6共有6种C,而且均发生裂分,结合氟谱(图9C)可知氟原子连接在苯环上,且与氢谱中双取代苯的判断一致;低化学位移区10.6×10-6为乙基末端的甲基C,而在38.8×10-6、38.3×10-6、35.8×10-6、28.6×10-6、21.5×10-6共有5种C,结合氢谱低化学位移区的1个甲基和剩余的10个H以及碳谱高化学位移区205.0×10-6羰基C的分布情况,可以判断为邻位取代的环己酮结构,与GC-MS法的初筛结果一致,由此也可以解释氢谱中由于环己烷构象中直立键与平伏键的差异,环上亚甲基的H发生裂分,并与乙基中的亚甲基产生重叠,产生较为复杂的多重峰情形。结合GC-MS法初筛结果,此化合物含有1个N,N与乙基相连,且碳谱剩余的69.8×10-6归属为与N相连的环己酮的C。

化合物C的氟谱(图9C)中共计1种F,证明该化合物含有1种F原子。

图10

表3 化合物C的1H-NMR、13C-NMR和19F-NMR测定结果

Tab. 3

| 位置 | δC/×10-6 | δF/×10-6 | δH/×10-6 | 质子数 | 峰型 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 205.0(d,J=1.2 Hz) | / | / | / | / |

| 2 | 38.3 | / | 3.01~2.88,2.76~2.63 | 2 | 多重峰 |

| 3 | 28.6 | / | 2.13~2.06,1.85~1.74 | 2 | 多重峰 |

| 4 | 21.5 | / | 1.98~1.88,1.71~1.55 | 2 | 多重峰 |

| 5 | 35.8 | / | 3.48~3.37,2.25~2.15 | 2 | 多重峰 |

| 6 | 69.8(d,J=1.6 Hz) | / | / | / | / |

| 7 | 118.4(d,J=11.7 Hz) | / | / | / | / |

| 8 | 161.3(d,J=248.0 Hz) | 109.54 | / | / | / |

| 9 | 116.9(d,J=23.0 Hz) | / | 7.43~7.33(J=11.9、8.3、1.3 Hz) | 1 | 双重双重双重峰 |

| 10 | 133.5(d,J=9.3 Hz) | / | 7.76~7.66(J=8.5、7.0、5.2、1.6 Hz,1H) | 1 | 双重双重双重双重峰 |

| 11 | 126.0(d,J=3.2 Hz) | / | 7.57~7.49(J=7.7、1.3 Hz) | 1 | 三重双重峰 |

| 12 | 130.5(d,J=12.6 Hz) | / | 7.99~7.90(J=8.0、1.7 Hz) | 1 | 三重双重峰 |

| 13 | 38.8(d,J=3.0 Hz) | / | 2.63~2.49 | 2 | 多重峰 |

| 14 | 10.6 | / | 1.36~1.28(J=7.3 Hz) | 3 | 三重峰 |

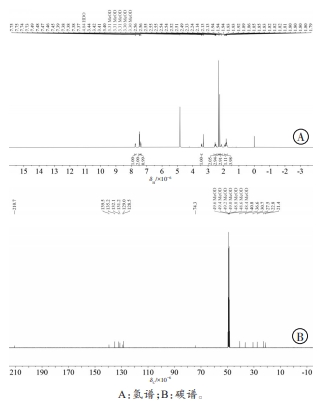

2.4.4 化合物D的核磁共振波谱与结构解析

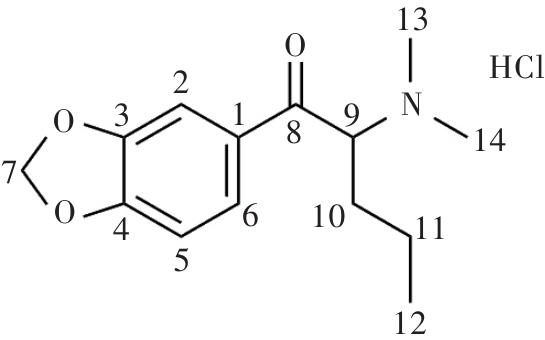

化合物D的氢谱(图11A)中共计18个H。其中高化学位移区7.77×10-6~7.03×10-6共有3个峰,每个峰均有1个H,结合峰的裂分情况及耦合常数,可以判断为1,3,4三取代的苯,6.14×10-6处有1个单峰,包含2个H,结合GC-MS法初筛结果,可以判断上述5个H来自苯并二氧戊环结构,即胡椒环。低化学位移区0.89×10-6处有1个三重峰,包含3个H,可以判断为与亚甲基相连的甲基,1.21×10-6处有1个双重三重双重双重峰,包含2个H,为一个位于甲基与亚甲基之间的亚甲基,2.08×10-6~1.95×10-6有1个多重峰,包含2个H,为另一个亚甲基,上述三者构成1个直链的正丙基。2.95×10-6处有1个较扁平的单峰,包含6个H,结合GC-MS法初筛结果显示含有N原子,此单峰为与N原子相连的2个甲基。此外5.24×10-6处还有1个双重双重峰,含有1个H,为与正丙基另一端相连的次甲基上的单个H。

图11

化合物D的碳谱(图11B)中共计13种C。其中高化学位移区194.7×10-6可以判断为醛或酮的羰基,在155.3×10-6、150.3×10-6、130.3×10-6、127.4×10-6、109.4×10-6、108.7×10-6共有6种C,104.0×10-6处也有1个C,此结果与氢谱中胡椒环的判断一致;低化学位移区32.2×10-6、18.3×10-6、14.0×10-6为正丙基的3个C,而70.0×10-6、48.9×10-6共有2种C,其中48.9×10-6为与N相连的2个甲基C,结合氢谱低化学位移区的1个正丙基以及碳谱高化学位移区194.7×10-6羰基C的情况,70.0×10-6归属为与羰基、N原子和正丙基相连的次甲基C。

图12

表4 化合物D的1H-NMR和13C-NMR测定结果

Tab. 4

| 位置 | δC/×10-6 | δH/×10-6 | 质子数 | 峰型 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 130.3 | / | / | / |

| 2 | 109.4 | 7.52(J=1.8 Hz) | 1 | 双重峰 |

| 3 | 150.3 | / | / | / |

| 4 | 155.3 | / | / | / |

| 5 | 108.7 | 7.03(J=8.2 Hz) | 1 | 双重峰 |

| 6 | 127.4 | 7.77(J=8.3、1.8 Hz) | 1 | 双重双重峰 |

| 7 | 104.0 | 6.14 | 2 | 单峰 |

| 8 | 194.7 | / | / | / |

| 9 | 70.0 | 5.24(J=6.6、4.6 Hz) | 1 | 双重双重峰 |

| 10 | 32.2 | 2.08~2.00,2.03~1.95 | 2 | 多重峰 |

| 11 | 18.3 | 1.21(J=26.7、13.4、10.7、7.0 Hz) | 2 | 双重三重双重双重峰 |

| 12 | 14.0 | 0.89(J=7.3 Hz) | 3 | 三重峰 |

| 13 | 48.9 | 2.95 | 3 | 单峰 |

| 14 | 48.9 | 2.95 | 3 | 单峰 |

2.5 红外吸收光谱分析与结构归属

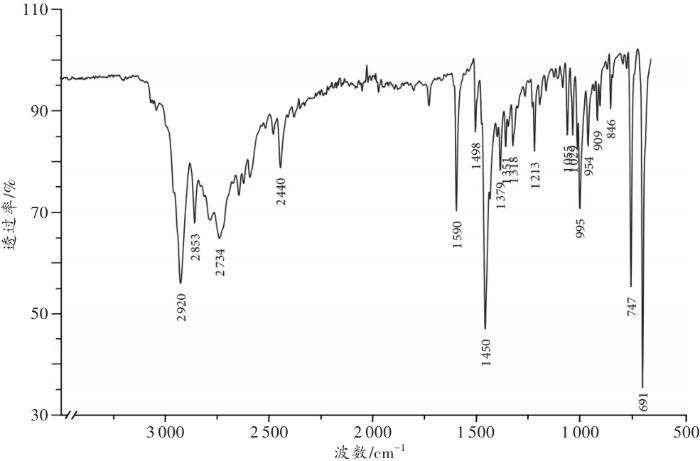

对化合物A的红外吸收光谱进行解析(图13)。在2 734 cm-1、2 440 cm-1、1 213 cm-1、691 cm-1处可见仲胺盐的特征峰,此外在2 920 cm-1处可见甲基的特征峰,在1 450 cm-1处可见环烷烃的特征峰,在1 590 cm-1、1 498 cm-1、747 cm-1处可见苯环的特征峰。

图13

根据2.4.1节中通过核磁共振波谱解析的结构,可对上述红外吸收光谱进行归属,结果见表5。

表5 化合物A的红外吸收光谱分析结果

Tab. 5

| 序号 | 波数/cm-1 | 振动类型 | 结构归属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 920 | C-H伸缩振动 | 甲基CH3 |

| 2 | 2 734、2 440 | N-H伸缩振动 | 仲胺盐NH2+ |

| 3 | 1 590、1 498 | C=H伸缩振动 | 苯环 |

| 4 | 1 450 | C-H弯曲振动 | 环己烷 |

| 5 | 1 213 | C-N伸缩振动 | 仲胺盐C-NH2+ |

| 6 | 747 | =C-H弯曲振动 | 苯环 |

| 7 | 691 | N-H弯曲振动 | 仲胺盐NH2+ |

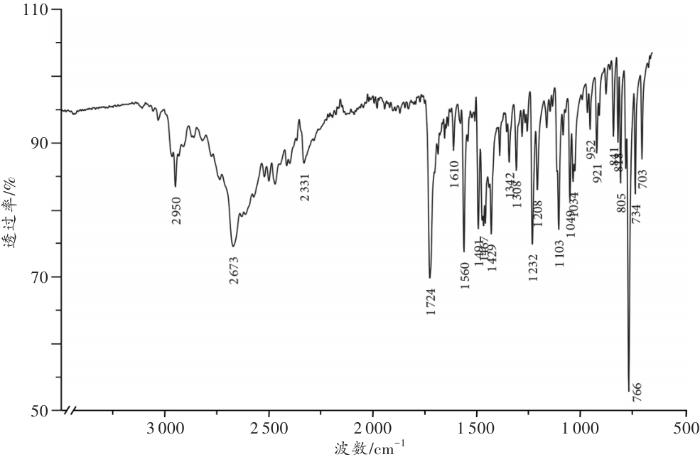

对化合物B的红外吸收光谱进行解析(图14)。在2 682 cm-1、2 449 cm-1、1 118 cm-1处可见仲胺盐的特征峰,此外在2 909 cm-1、2 874 cm-1处可见甲基的特征峰,在1 720 cm-1处可见羰基的特征峰,在1 457 cm-1处可见环烷烃的特征峰,在1 580 cm-1、1 495 cm-1、766 cm-1处可见苯环的特征峰。

图14

根据2.4.2节中通过核磁共振波谱解析的结构,可对上述红外吸收光谱进行归属,结果见表6。

表6 化合物B的红外吸收光谱分析结果

Tab. 6

| 序号 | 波数/cm-1 | 振动类型 | 结构归属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 909、2 874 | C-H伸缩振动 | 甲基CH3 |

| 2 | 2 682、2 449 | N-H伸缩振动 | 仲胺盐NH2+ |

| 3 | 1 720 | C=O伸缩振动 | 羰基C=O |

| 4 | 1 580、1 495 | C=H伸缩振动 | 苯环 |

| 5 | 1 457 | C-H弯曲振动 | 环己烷 |

| 6 | 1 118 | C-N伸缩振动 | 仲胺盐C-NH2+ |

| 7 | 766 | =C-H弯曲振动 | 苯环 |

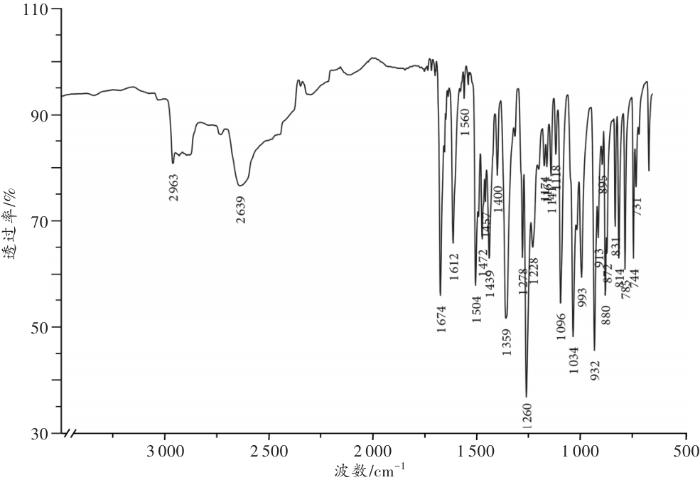

对化合物C的红外吸收光谱进行解析(图15)。在2 673 cm-1、2 331 cm-1、1 610 cm-1、1 103 cm-1处可见仲胺盐的特征峰,此外在2 950 cm-1处可见甲基的特征峰,在1 724 cm-1处可见羰基的特征峰,在1 467 cm-1处可见环烷烃的特征峰,在1 560 cm-1、1 491 cm-1、766 cm-1处可见苯环的特征峰,在1 232 cm-1处可见氟代苯的特征峰。

图15

根据2.4.3节中通过核磁共振波谱解析的结构,可对上述红外吸收光谱进行归属,结果见表7。

表7 化合物C的红外吸收光谱分析结果

Tab. 7

| 序号 | 波数/cm-1 | 振动类型 | 结构归属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 950 | C-H伸缩振动 | 甲基CH3 |

| 2 | 2 673、2 331 | N-H伸缩振动 | 仲胺盐NH2+ |

| 3 | 1 724 | C=O伸缩振动 | 羰基C=O |

| 4 | 1 610 | N-H弯曲振动 | 仲胺盐NH2+ |

| 5 | 1 560、1 491 | C=H伸缩振动 | 苯环 |

| 6 | 1 467 | C-H弯曲振动 | 环己烷 |

| 7 | 1 232 | C-F伸缩振动 | 氟代苯C-F |

| 8 | 1 103 | C-N伸缩振动 | 仲胺盐C-NH2+ |

| 9 | 766 | =C-H弯曲振动 | 苯环 |

对化合物D的红外吸收光谱进行解析(图16)。在1 260 cm-1、1 034 cm-1、932 cm-1、880 cm-1处可见胡椒环的特征峰,此外在2 963 cm-1处可见甲基的特征峰,在1 674 cm-1处可见羰基的特征峰,在2 639 cm-1、1 612 cm-1、1 096 cm-1处可见叔胺盐的特征峰,在1 504 cm-1、1 359 cm-1、785 cm-1处可见苯环的特征峰。

图16

根据2.4.4节中通过核磁共振波谱解析的结构,可对上述红外吸收光谱进行归属,结果见表8。

表8 化合物D的红外吸收光谱分析结果

Tab. 8

| 序号 | 波数/cm-1 | 振动类型 | 结构归属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 963 | C-H伸缩振动 | 甲基CH3 |

| 2 | 2 639 | N-H伸缩振动 | 叔胺盐NH2+ |

| 3 | 1 674 | C=O伸缩振动 | 羰基C=O |

| 4 | 1 612 | N-H弯曲振动 | 叔胺盐NH2+ |

| 5 | 1 504、1 359 | C=H伸缩振动 | 苯环 |

| 6 | 1 260 | C-O-C反称伸缩振动 | 胡椒环C-O-C |

| 7 | 1 096 | C-N伸缩振动 | 叔胺盐C-NH2+ |

| 8 | 1 034 | C-O-C对称伸缩振动 | 胡椒环C-O-C |

| 9 | 932 | C-H弯曲振动 | 胡椒环上O-CH2-O |

| 10 | 880 | C-H弯曲振动 | 胡椒环上相邻的2个C-H |

| 11 | 785 | =C-H弯曲振动 | 苯环 |

3 讨 论

3.1 对4种化合物生理活性的文献调研

化合物A的外观形态类似于化合物B,分子量也较为接近,然而根据构效关系理论,化合物A的结构并不存在精神活性,考虑到此前曾发生多起将N-异丙基苄胺作为甲基苯丙胺(冰毒)稀释剂的案例[11],根据检材1及检材5均由化合物A及化合物B混合而成的事实,判断化合物A可能是化合物B的稀释剂,用于掺假、混淆视听以及稀释药效。

化合物B又名甲基胺酮、2-MDCK,在2022年首次由Gilgamesh Pharmaceuticals(美国吉尔伽美什制药公司)申请专利[7],此专利宣称此化合物具有强的N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartic acid,NMDA)受体的MK-801位点的结合活性,即具有类似苯环己哌啶类物质(如氯胺酮)的精神活性。根据文献[7]报道,苯环己哌啶类物质被人体吸收时,会产生严重和长期的行为问题,如反应迟钝、认知错误和暴力行为等,能让人暂时变得力大无穷并失去痛觉,高剂量的滥用可使人出现2~6 h的眩晕、丧失运动协调能力、幻觉、谵妄等强烈不良反应[12]。值得注意的是,该专利中还提到了其他众多具有精神活性苯环己哌啶类新型化合物,并且介绍了若干个化合物的合成路线。2024年7月1日,甲基胺酮被我国正式列管。

化合物C又名2-FXE,虽然仅是在结构上对乙基去甲氯胺酮或者氯胺酮的氟化改造产物氟胺酮进行简单的修改,但目前对其药理活性及合成方法了解甚少,然而其可以在一些网站上作为商品进行售卖,以致短期内以两种完全不同的形态送至我中心进行鉴定。氟胺酮最早由北京大学化学系的王世玉等[13]于1987年合成,其具有类似氯胺酮的麻醉活性。然而近年来,国内外逐渐出现将氟胺酮掺入氯胺酮或者冒充氯胺酮作为毒品进行滥用的情况,2015年10月1日和2021年7月1日,乙基去甲氯胺酮和氟胺酮先后被我国正式列管,2024年7月1日,2-FXE也被正式列管。

化合物D又称dipentylone,于1964年首次由C. H. Boehringer Sohn(德国勃林格殷格翰制药集团)申请专利[14],此专利共介绍了45种不同基团取代的苯基α-氨基酮化合物,并宣称此类化合物具有中枢刺激作用,可用于治疗轻度抑郁、疲劳和昏迷等。然而此专利过于久远,仅提供了熔点数据,并无红外吸收光谱、核磁共振波谱和质谱等表征图谱。此类取代苯基α-氨基酮化合物现今统称为合成卡西酮类NPS(又称“浴盐”),服用后可以极大地提高人大脑中的多巴胺和去甲肾上腺素水平[15-17],使用者会出现妄想症、暴力和难以预料的行为。目前已有多种合成卡西酮类物质于2021年7月1日被我国正式列管,dipentylone也于2024年7月1日被正式列管。此类物质属于pentylone类似物,均具有胡椒酮结构,仅于N上的烃基以及α-C上烃基的碳数有区别,因此构成许多组同分异构体,由于其含有的胡椒酮结构完全一致,因此使用常规的GC-MS、高分辨质谱等表征手段并不能将其与其他同分异构体完全区分[18-19],只能通过核磁共振波谱进行区分,给鉴别工作带来较大难度。

3.2 面对未知毒品检材定性鉴定的方法初探

为了逃避监管,新的未知毒品层出不穷,但仍然保留了精神活性类物质的关键母核结构,仅对侧链或者其他取代基进行修饰改造,这也是众多NPS较难以结构穷举法的形式被逐一列管。对此,技术工作者在面对未知毒品检材时,如果能拥有一套简便、快捷和准确的鉴定思路和方案,势必能大大提高工作效率。

面对未知检材时,可先使用GC-MS法进行初筛,再进行谱库检索,查看是否匹配已知化合物,若不匹配,可尝试在候选的类似物列表中通过分子量的差值进行初步推测。通过GC-MS法初筛还可以得知检材是否为纯净物。若是纯净物,可以进行红外吸收光谱和核磁共振波谱分析。一般来说,一维核磁共振的氢谱、碳谱和氟谱可以满足结构推断的要求,若结构较为复杂,可以进行二维核磁共振测定,如异核单量子关系(heteronuclear singular quantum correlation,HSQC)、异核多碳相关谱(heteronuclear multiple bond correlation,HMBC)等,并结合红外吸收光谱的特征吸收峰以及GC-MS数据,对核磁数据进行解谱以得到化合物的结构信息。若检材不纯,则需要通过手动筛分、柱色谱分离或制备液相色谱等手段进行分离提纯后方可进行下一步测试。

本研究对涉及的苯环己哌啶类和1,3-苯并二氧戊环(即胡椒环)结构合成卡西酮类这两类NPS的测试数据进行初步归纳总结,以供同行进行参考。

3.2.1 苯环己哌啶类NPS的表征特征

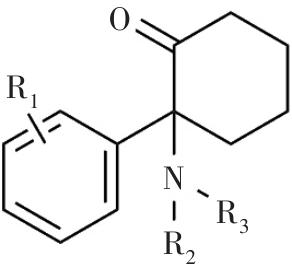

苯环己哌啶类NPS均含有1个苯环、1个环己酮及1个氨基,结构通式如图17所示,因此具有相似的红外吸收光谱和核磁共振波谱表征特征。

图17

图17

苯环己哌啶类化合物的结构通式

Fig. 17

General structural formula ofphencyclidine compounds

如化合物C的红外吸收光谱数据,经查阅吴波等[8]报道的类似化合物氟胺酮的红外吸收光谱数据,发现两者数据非常接近,是因为两者结构非常相似,故红外吸收光谱具有类似的特征峰分布。

红外吸收光谱中,若N上有甲基或其他烷基取代,则在3 000~2 850 cm-1范围内有烷基C-H的对称及反称伸缩振动,2 750~2 300 cm-1范围内有仲胺盐NH2+的N-H伸缩振动,1 700 cm-1附近有环己酮的羰基的C=O伸缩振动,1 450 cm-1附近有环己烷的C-H弯曲振动,910~665 cm-1范围内有苯环的=C-H弯曲振动,且该区域可以根据峰的位置确定取代苯环的数量及位置,具有较大的分析价值。

1H-NMR中可见高化学位移区8.0×10-6~6.5×10-6有3~5个H原子,根据取代基的位置,多重峰的裂分情况有所不同,可根据耦合常数得到取代情况。在低化学位移区由于环己烷构象中直立键与平伏键的差异,环上亚甲基的H发生裂分,往往会产生较为复杂的多重峰情形。此外,若苯环或者N上有烷基取代,低化学位移区会有很明显的3个H形成的末端甲基峰。

13C-NMR中,由于环己酮中羰基的存在,在220×10-6~200×10-6范围内有1个很明显的羰基C,而苯环的6个C出现在140×10-6~110×10-6范围内,若苯环上有F原子,则苯环的6个C原子可在165×10-6~110×10-6的较大范围内出现。与N相连的环己酮的C原子的化学位移在75×10-6~70×10-6范围内。低化学位移区40×10-6以内会出现4个环己酮的C原子,若N上或苯环上有烷基取代,则低化学位移区还会出现相应的C原子。

19F-NMR若也有响应,则说明分子中含有F原子。

3.2.2 含1,3-苯并二氧戊环结构合成卡西酮类NPS的表征特征

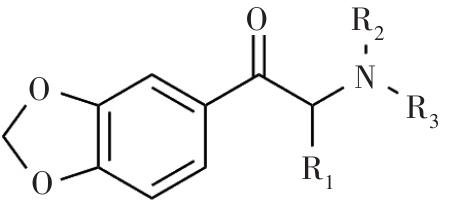

图18

图18

含1,3-苯并二氧戊环结构合成卡西酮类化合物的结构通式

Fig. 18

General structural formula of the compounds ofsynthetic cathinones containing 1,3-benzodioxolane

红外吸收光谱中,若N上有甲基或其他烷基取代,则在3 000~2 850 cm-1范围内有烷基C-H的对称及反称伸缩振动,2 750~2 300 cm-1范围内有叔胺盐NH2+的N-H伸缩振动,1 700 cm-1附近有羰基的C=O伸缩振动,1 270~1 230 cm-1范围内有胡椒环的C-O-C反称伸缩振动,1 050~1 000 cm-1范围内有胡椒环的C-O-C对称伸缩振动,950~900 cm-1范围内有胡椒环上O-CH2-O的C-H弯曲振动,880~800 cm-1范围内有胡椒环上相邻的2个C-H弯曲振动,800~700 cm-1范围内有胡椒环的苯环部分的=C-H弯曲振动。

1H-NMR中可见高化学位移区8.0×10-6~6.5×10-6有3个H原子,为胡椒环苯环部分的3个H原子;在6.5×10-6~6.0×10-6范围内有1个含有2个H原子的单峰,为胡椒环上O-CH2-O的H原子。在低化学位移区可以发现至少1个含有3个H原子的末端甲基峰,以及多个亚甲基和次甲基峰,通过耦合常数可判断甲基、亚甲基和次甲基的分布,并推断出结构信息。

13C-NMR中,由于羰基的存在,在220×10-6~180×10-6范围内有1个很明显的羰基C,而胡椒环苯环部分的6个C出现在160×10-6~100×10-6范围内,在最后1个苯环C稍微往低化学位移处,还有1个胡椒环上O-CH2-O的C原子。与N原子和羰基相连的次甲基的C原子的化学位移在75×10-6~70×10-6范围内。低化学位移区40×10-6以内会出现多个C原子,结合氢谱低化学位移区的信息,可以推断出最终的结构。

3.2.3 小结

本研究中,检材1与检材5的组成成分相同,含有两种物质,一种为化合物A即N-苄基环己胺盐酸盐,为普通化工产品,无精神活性,未列管,另一种为甲基胺酮(即2-MDCK),属于苯环己哌啶类化合物,具有精神活性。由于化合物A与甲基胺酮的外观极为相似,推测化合物A为掺假成分。检材2与检材3的外观形态虽然不同,但是成分完全一致,均为2-乙氨基- 2-(2-氟苯基)环己酮(即2-FXE),属于苯环己哌啶类化合物,具有精神活性。检材4的成分为1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-2-二甲氨基-1-戊酮(即dipentylone),属于合成卡西酮类化合物,具有精神活性。上述2-MDCK、2-FXE和dipentylone 3个新型毒品均于2024年7月1日被我国正式列管。

本研究使用GC-MS、红外吸收光谱和核磁共振波谱等表征手段在没有标准物质的情形下对多种新型毒品结构进行鉴定,方法简便、准确,并根据物质结构对3种NPS的红外吸收光谱、核磁共振波谱和质谱等表征手段的结构归属进行了探索,总结了相应的特征数据,可为涉毒案件中未知毒品的定性鉴定提供参考。

参考文献

新精神活性物质的应对与挑战

[J].

The response and challenge of new psychoactive substances

[J].

核磁共振技术在新精神活性物质筛查中的应用

[J].

Applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy in the screening of new psychoactive substances

[J].

利用气相色谱-质谱法对氟胺酮的检验分析

[J].

Analysis of flutamine by gas chromatography-mass spectrometry

[J].

质谱识别新型合成苯环己哌啶类物质氟胺酮异构体

[J].

Differentiation of novel synthetic phenylcyclohexyl piperidines fluamine isomers by mass spectrometry

[J].

Rapid and efficient access to secondary arylmethylamines

[J].

KRUEGEL A C

,

盐酸氟胺酮的结构确证和核磁共振定量分析

[J].

Structural confirmation and quantitative nuclear magnetic resonance analysis into 2-fluorodeschloroketamine hydrochloride

[J].

缴获毒品中氯胺酮类似物2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮的检验

[J].

Ketamine-analogous 2-(2-fluorophenyl)-2-methylaminocyclohe-xanone detected in the seized drugs

[J].

一种新型苯环己哌啶衍生物氟胺酮的质谱分析及结构确证

[J].

Structural confirmation of F-ketamine (a novel phenyclohexidine derivative) with mass spectrometry and nuclear magnetic resonance

[J].

毒品稀释剂N-异丙基苄胺的检验

[J].

Determination of drug diluent N-isopropylbenzylamine

[J].

1,2-diarylethylamine- and ketamine-based new psychoactive substances

[J].

麻醉活性物质——氟胺酮的合成

[J].

Synthesis of anesthetic active substance 2-fluorodeschloroketamine

[J].

“Deconstruction” of the abused synthetic cathinone methylenedioxypyrovalerone (MDPV) and an examination of effects at the human dopamine transporter

[J].

A review of synthetic cathinones emerging in recent years (2019—2022)

[J].

Structure-activity relationships of bath salt components: Substituted cathinones and benzofurans at biogenic amine transporters

[J].

4种卡西酮类物质同分异构体的质谱特征研究

[J].

Mass fragmentation characteristics of 4 synthetic cathinone isomers

[J].

新精神活性物质Eutylone的鉴定

[J].

Identification of the new psychoactive substance Eutylone

[J].

13种易制毒化学品红外光谱快速定性分析

[J].

Rapid qualitative analysis of 13 precursor chemicals by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)

[J].

胡椒环的合成

[J].

Synthesis of 1,3-benzodioxole

[J].